Ravenna custodisce ben otto dei cinquantatré siti italiani dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Sarà la prima meraviglia di questa seconda puntata – da conoscere in compagnia del pilota Marco Melandri – della quale potremo approfondire la conoscenza del Museo di Galla Placidia, per poi sportarci al Sepolcro di Teodorico e alla tomba di Dante, con le loro ricchezze e storie affascinanti.

Poi sarà la volta della Sardegna, un’isola associata per lo più ai paesaggi mozzafiato che però custodisce anche testimonianze archeologiche straordinarie. Alberto Angela ci porterà tra le Domus de janas – tombe antichissime di epoca prenuragica – e nel complesso nuragico Su Nuraxi di Barumini, in compagnia di Dori Ghezzi (che in Sardegna visse un periodo molto intenso insieme a Fabrizio De Andrè, compreso un sequestro) e allietato dalla magnifica tromba di Paolo Fresu.

Seguiamo insieme la diretta della seconda puntata.

L’introduzione di Alberto Angela indugia sulle caratteristiche uniche del nostro patrimonio artistico e sulla necessità di salvaguardarlo nonostante le difficoltà. Per l’Italia, più che per altri Paesi, rappresenta un elemento identitario imrpescindibile.

Galla Placidia era molto credente e capì che la fede cristiana poteva essere un collante in grado di tenere unito l’Impero vicino al disfacimento.

Non si sa chi lavorò alla realizzazione, come non si hanno troppi dettagli sulla personalità di Galla Placidia.

Un altro Mausoleo di straordinaria importanza è quello di Teodorico, risalente al V – VI sec. Monumento unico, innanzitutto per motivi architettonici: costruito con blocchi di pietra d’Istria posati a secco, ha una cupola dal diametro di 10 metri che è un blocco unico di pietra, da centinaia di tonnellate.

Si può cnsiderare a tutti gli effetti una struttura antisismica per l’epoca, ma oltre a ciò è peculiare perché alla base della cupola c’è una decorazine detta “a tenaglia”, tipica dell’oreficeria barbara. Non si conoscono altri esempi del genere al mondo.

L’interno è molto spoglio, dominato da una grande vasca in porfido – la pietra degli Imperatori – che pur essendo stato il sarcofago di Teodorico, ricorda da vicino le vasche tipiche delle terme. Il sarcofago pare abbia cambiato più volte collocazione nella città, ma la sua posizione attuale è quella originaria.

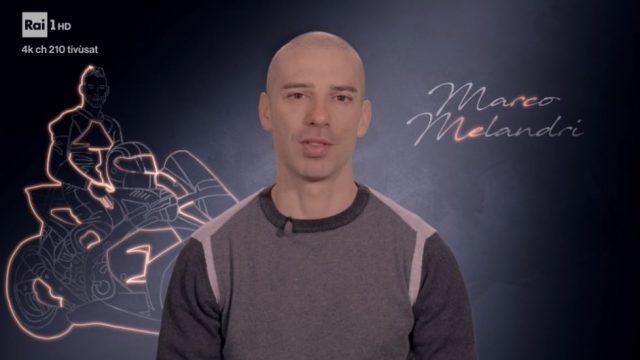

È il pilota di moto Marco Melandri a spiegarci l’importanza del Mausoleo di Teodorico per lui e per i ravennati.

La Basilica di San Vitale contiene alcuni dei mosaici più belli e preziosi del mondo. Uno è quello che raffigura Gesù Cristo – giovane e senza barba – che porge la corona del martirio a San Vitale.

Gli altri due – tra i mosaici più famosi della crisitanità – rappresentano l’Imperatore Giustiniano da una parte e sua moglie, l’Imperatrice Teodora, dall’altra. Colpiscono i dettagli realizzativi, ma anche quelli espressivi, con una cura maniacale nella rappresentazione dei diversi rapporti di potere tra i soggetti raffigurati e in quella delle personalità di Giustiniano e Teodora. Quest’ultima pare fosse una donna particolarmente forte e poco convenzionale per estro, abitudini e condotta.

Altra bellezza di Ravenna è la tomba di Dante, una tomba curiosa non solo per come è stata realizzata, ma per la sua storia. Per lungo tempo fu vuota, le ossa erano state spostate in un lugo segreto per evitare che i Fiorentini potessero trafugarle.

Ci furono molte spedizioni fiorentine – soprattutto dal ‘500 – per cercare di recuperare i resti del poeta, rivendicati come patrimonio indiscusso della città toscana. Una disputa durata secoli e rinnovata nel 1865, quando le ossa furono ritrovate proprio durante i lavori per il seicentesimo anniversario dalla nascita di Dante. Vennero però riportate definitivamente nella sua tomba.

Prima di continuare, Meraviglie – La penisola dei tesori dedica alcuni passaggi a Paestum e alle splendide geometrie della Certosa di Pavia.

In poco tempo era diventato un centro imprescindibile per la lirica e l’opera europea, in grado di proseguire le attività anche nei momento bellicosi. Almeno fino al 13 febbraio 1816, quando un incendio lo distrusse in poche ore. I Borbone vollero ricostruirlo al più presto, nella maniera più fedele possibile all’originale, affidandosi all’architetto Niccolini.

In appena dieci mesi, il teatro più grande e maestoso d’Europa era di nuovo operativo, con un’acustica e una visibilità del palco particolarmente ricercate.

Negli ultimi anni è salito sul palco del San Carlo sia come cantante pop, sia come regista e attore teatrale.

Mentre il velario che ricopre la sommità del teatro è stato realizzato da Giuseppe Cammarano, è grande centinaia di metri quadrati e raffigura Apollo che presenta ad Atena i poeti, a partire da Omero, Virgilio e Dante.

Tra gli aneddoti più conosciuti tra quelli legati al teatro napoletano, ci sono quelli che vedono protagonista Domenico Barbaja, anima musicale e amministrativa del San Carlo. Nato a Milano, era un personaggio fuori dal comune, molto attivo in svariati campi, tanto che inventò persino la barbajada, una bevanda a base di caffè cioccolato e panna.

Gestiva anche il gioco d’azzardo legato al San Carlo (che all’epoca era legale) e da impresario portò a Napoli Gioachino Rossini.

Dopo Rossini, Barbaja portò a Napoli anche il grande Gaetano Donizetti. Fu anche grazie a personalità come Barbaja che l’Italia divenne il paese di riferimento per l’Opera mondiale e quello con il numero più alto di teatri dell’Opera.

Per l’ultima tappa di questa sera, Alberto Angela si trasferisce in Sardegna, tra i resti antichissimi del nuraghe di Barumini.

Il periodo realizzativo è il 1400 a.C. circa, mentre nel 1200 a.C. la struttura subì un aggiornamento architettonico per migliorare le capacità difensive e arrivò all’altezza di 20 metri. Gli arcieri erano disposti su tre livelli e riuscivano controllare il territorio circostante sistemandosi in tre per ogni torre.

L’ambiente più importante del nuraghe si trova di fianco alla torre principale ed è un cortile. Al centro del piccolo spiazzo c’è un pozzo, di importanza cruciale. La costruzione dei nuraghi, infatti, cominciava sempre verso il basso – in questo caso fino a 18 metri di profondità – perché l’acqua aveva un ruolo strategico e simbolico imprescindibile per le comunità dell’epoca: l’acqua sorgiva doveva passare attraverso la madre terra, per purificarsi e legarsi al culto della Dea Madre.

Adesso Meraviglie ci porta a conoscere i Giganti di Mont’e Prama, delle grosse statue in pietra, risalenti verosimilmente a circa 2700 anni fa. Siamo nell’ultima fase dell’epoca nuragica e sono le statue più antiche di tutto il bacino mediterraneo occidentale. Ma non si sa bene cosa rappresentino e da chi furono fatte costruire. Quel che è certo è che il luogo in cui sono state ritrovate in più di 5mila frammenti era un luogo adibito a sepoltura o culto.

Altri reperti magnifici del posto sono sia i bronzetti e, soprattutto, le antiche, piccole sculture in pietra risalenti a circa 6mila anni fa, incredibili, pur nella loro semplicità, per armonia e bellezza delle forme.

La puntata si chiude con la visita alle Domus de Janas, un complesso di tombe sotterranee, scavate nella roccia, scoperte a Bonorva (Sassari). Ne sono state trovare a migliaia in tutta la Sardegna e risalgono per lo più all’epoca prenuargica. La loro particolarità, oltre alla costruzione complessa e suggestiva, risiede nei meravigliosi affreschi che si trovano all’interno e che hanno ricoperto le pareti molto tempo dopo la loro prima costruzione. Come l’affresco risalente all’epoca di Costantino, intorno al 300 d.C., tra i più importanti del complesso.

La seconda puntata di Meraviglie – La penisola dei tesori finisce qui.

Appuntamento a martedì prossimo.